放眼世界,生物技术正以颠覆性创新引领新科技革命,并通过技术产业化、与传统产业融合化、与其他新兴领域一体化,成为互联网经济之后的又一个新经济增长点。“十四五”时期,是成都处于新一轮科技革命和产业变革加速演进、世界经济新旧动能加速转换的关键时期,面临“一带一路”建设、长江经济带发展、西部陆海新通道建设、新时代推进西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等国家战略叠加带来的发展机遇。经市政府批复同意,《成都市“十四五”生物经济发展规划》(以下简称《规划》)正式印发。

《规划》目标提出

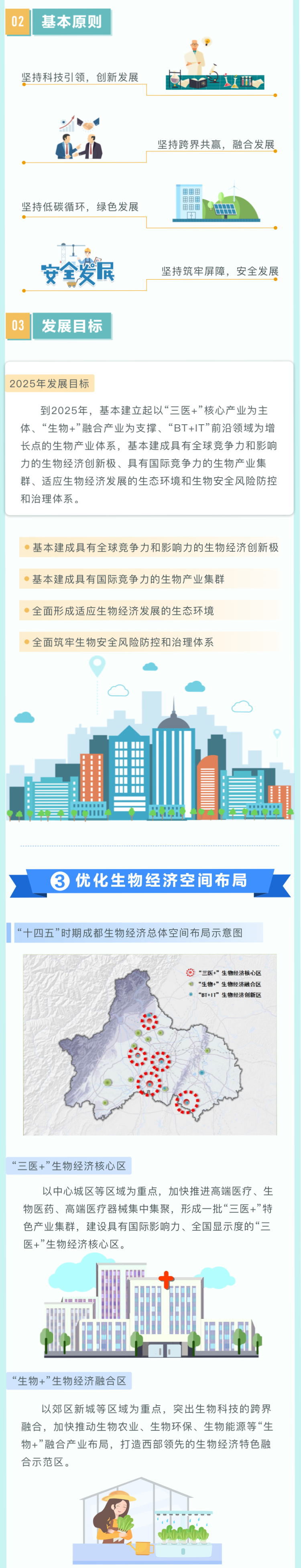

到2025年基本建成具有全球竞争力和影响力的生物经济创新极、具有国际竞争力的生物产业集群、适应生物经济发展的生态环境和生物安全风险防控和治理体系;

到2035年全国生物经济先导区的作用进一步凸显,全面建成具有国际竞争力的生物经济新高地。

《规划》还提出,“十四五”期间生物经济年均增速保持在15%左右,到2025年,生物经济总产值达到1.2万亿元,创建3-5个国家级生物科技创新平台,建成生物经济领域专业数据库3-5个,生物经济关联产业基金规模达到500亿元以上。

《规划》主要特色

主动承接战略使命,明确生物经济目标定位。深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局第三十三次集体学习会上,就提高国家生物安全治理能力的讲话精神,以及在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)领导人峰会上,关于保护生物多样性、共建地球生命共同体的讲话精神,充分衔接国务院办公厅印发的《关于进一步加强生物多样性保护的意见》、国家和四川省“十四五”生物经济规划,在国家和四川省发展格局、战略、目标中找准角色和担当,主动站位成渝地区双城经济圈极核城市,创建“全国生物经济先导区”,打造具有全球竞争力和影响力的生物经济创新极、具有国际竞争力的生物产业集群,把落实国家和四川省重大战略决策部署与塑造生物经济新优势统筹结合起来。

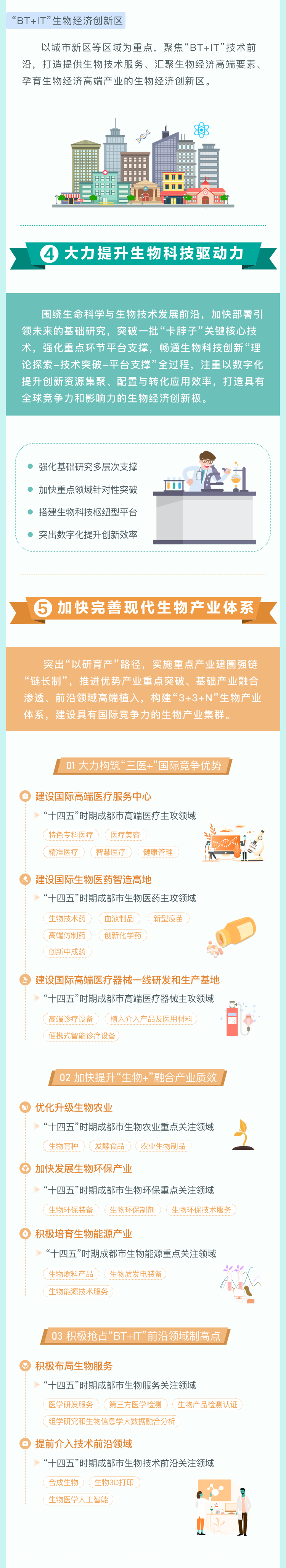

多维度系统性布局,构建生物经济发展生态。从我国“生物技术—生物产业—生物经济”的演进轨迹可以看出,生物经济发展的战略意识不断提升,生物经济的内涵已拓展为包含创新、产业、资源要素、安全等诸多维度的经济形态。坚持系统布局,《规划》突出生物科技的引领能力、生物产业的支柱地位、资源要素的保障能力和生物安全的屏障作用,分维度、体系化设置了重点任务,力图形成良好的生物经济发展生态。

因地制宜选择产业,构建生物经济产业体系。成都市拥有华西医院等国内顶尖医疗资源,获批国家生物医药战略性新兴产业集群,基于产业优势,《规划》提出做强高端医疗、生物医药、高端医疗器械三大“三医+”核心产业,实施创新药、高端医疗器械重点产业建圈强链“链长制”。结合技术应用融合化趋势和成都传统产业高端绿色转型需求,提出做大生物农业、生物环保、生物能源三大“生物+”融合产业。把握技术演进方向,立足成都在IT领域的比较优势,提出前瞻培育生物服务、合成生物、生物3D打印、生物医学人工智能等“BT+IT”前沿领域。

突出成都独特禀赋,布局生物经济战略资源。生物经济的发展具有生物资源依赖性,而成都正是全球生物多样性热点地区(国际环保组织公布了全球生物多样性热点地区34个,其中中国4个,成都为其中之一),基于这种特性,《规划》提出了构建生物样本库、国家菌种库和种质资源库等重点任务。结合成都创新药快速发展实际与市场需求,提出建设完善灵长类实验动物库、非灵长类实验动物资源库等各类生物战略资源。

坚持发挥成都在区域中的带动作用,构建差异化协同发展格局。成都的发展不仅是自身的发展,更要立足全省发挥“主干”作用,立足成渝发挥“增长极”“动力源”作用,立足全国发挥向西向南“开放窗口”作用。因此,《规划》在目标的设置上,突出了在全国的引领性与影响力;在任务的设置上,突出了跨区域的协同,包括以生物技术服务川内、成渝地区,构建以成都为核心的分层合作体系,推进与RCEP、“一带一路”成员国的开放合作等。

更多《规划》信息,带你一图了解

来源:成都市发改委

天府生命科技园微信